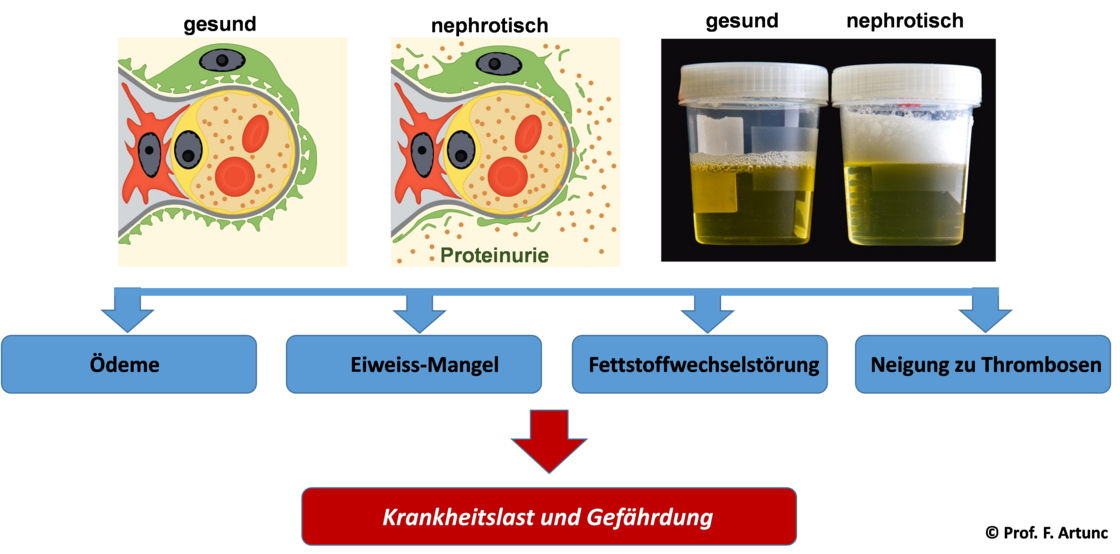

Das nephrotische Syndrom ist Folge einer Schädigung der Nierenfilter (Glomeruli) und führt zu einem Übertritt bzw. Leck von Eiweißen aus dem Plasma in den Urin (sog. Proteinurie). Der Patient bemerkt dabei ein deutliches Schäumen des Urins (siehe Abbildung). Das nephrotische Syndrom kann durch eine Vielzahl von verschiedenen Nierenkrankheiten verursacht werden.

Neben dem schäumenden Urin ist die Entwicklung von Ödemen das zweite Leitsymptom des nephrotischen Syndroms. Ödeme sind Schwellungen, die in der Regel in beiden Beinen als erstes sichtbar werden, aber auch an anderen Körperpartien auftreten können. Charakteristisch sind Ödeme der Augenlider, die nach der Nachtruhe am Morgen deutlich sichtbar werden. Die Ödeme führen zu einer abrupten Zunahme des Körpergewichts um 5 bis 20 Kilogramm. Ödeme können mit Flüssigkeitsansammlungen innerhalb er Körperhöhlen einhergehen und die Organfunktionen beeinträchtigen (z.B. Atemnot durch Pleuraergüsse, vermehrter Bauchumfang). Das nephrotische Syndrom führt durch die Proteinurie zu einer Veränderung der Eiweiss-Zusammensetzung des Plasmas, in deren Folge es zu einem Eiweiss-Mangel, zu einer Fettstoffwechselstörung sowie einer Neigung zu Thrombosen kommt. Langfristig kann das nephotische Syndrom in eine Niereninsuffizienz und eine dialysepflichtiges Nierenversagen münden. Daneben sind die Patienten durch kardiovaskuläre Komplikationen (z.B. arterielle und venöse Embolien, beschleunigte Arteriosklerose) gefährdet.

Die Diagnostik hat zum Ziel, die zugrundeliegende Ursache für das nephrotische Syndrom zu klären. Seit jeher war dafür die Nierenbiopsie die einzig definitive Methode. Neuere Erkenntnisse haben gezeigt, dass auch manche Laborparameter im Blut die Ursache sicher anzeigen können. Dazu zählt die Bestimmung der Antikörper gegen den PLA2-Rezeptor oder gegen THSD7A bei membranöser Glomerulonephritis. Sollte eine Nierenbiopsie erforderlich sein, wird dies in einem stationären Aufenthalt mit einer Überwachung über eine Nacht durchgeführt. Die Probe wird zur feingeweblichen Analyse in das Pathologische Institut des Universitätsklinikums Erlangen verschickt.

Zur Untersuchung der Ausprägung des nephrotischen Syndroms wird das Ausmaß der Ödemmasse in Litern mittels Bioimpedanz-Spektroskopie bestimmt. Daneben werden ausführliche Laboruntersuchungen auf das Vorliegen einer Fettstoffwechselstörung (Hyperlipidämie), einer Thromboseneigung, eines Mangels an Stoffen wie Vitamin D, Schilddrüsenhormon oder Eisen durchgeführt.

Die Therapie verfolgt die Ziele, zum einen die Symptome des nephrotischen Syndroms zurückzudrängen, zum anderen die Grunderkrankung so zu behandeln, dass sich das nephrotische Syndrom zurückbildet und die Nierenfunktion erhalten wird.

Die Behandlung der Ödeme beim nephrotischen Syndrom stellt eine Herausforderung dar, da die gängigen Diuretika wie Furosemid keine gute Wirksamkeit haben. Aufgrund der eigenen Forschungsergebnisse und der bisherigen Erfahrungen besteht hier eine besondere Expertise für eine antiödematöse Therapie mit Amilorid, einem Blocker des epithelialen Natriumkanals ENaC, der beim nephrotischen Syndrom überaktiviert ist.

Daneben gilt es die Störungen des Fettstoffwechsels zu therapieren, eine Vorbeugung von Thrombosen zu beginnen sowie einen Mangel an Vitamin D, Eisen oder Schilddrüsenhormon auszugleichen.

Die Behandlung der Grunderkrankung beinhaltet meist Immunsuppressiva, das sind Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken. Hierfür gibt es je nach Grunderkrankung verschiedene Therapie-Regime wie z.B. Glucocorticoide („Kortison“). Für manche Therapien muss ein Antrag an die Krankenkasse gestellt werden, um die Kostenübernahme vor Verabreichung zu sichern.

Die Therapien werden je nach Befunden, Verlauf, Aussicht auf Erfolg und weitere Punkte ganzheitlich und gemeinsam mit dem Patienten besprochen und festgelegt. Die Therapie wird größtenteils ambulant durchgeführt. Dazu sind engmaschige Vorstellungstermine vorgesehen.

Die Symptome des nephrotischen Syndrom können durch eine optimale medikamentöse Behandlung gelindert werden. Die Ödeme können komplett zurückgebildet werden. Die Fettstoffwechselstörung kann korrigiert, das Risiko für Thrombosen reduziert werden. Der Mangel an Vitamin D, Eisen oder Schilddrüsenhormon kann ausgeglichen werden.

Die erfolgreiche Behandlung der Grunderkrankung ermöglicht, dass sich das nephrotische Syndrom zurückbildet. Dies setzt eine Reparatur des Nierenfilters voraus, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Langfristig kann damit die Nierenfunktion erhalten werden.

für Patienten mit nephrotischen Syndrom

In der Sektion für Nieren- und Hochdruckkrankheiten besteht eine spezielle Expertise für die Behandlung von Patienten mit nephrotischen Syndrom, die sich aus den Forschungstätigkeiten ergeben.

Patienten mit nephrotischem Syndrom können jederzeit einen Termin zur Diagnostik und Therapie vereinbaren:

Telefon: 07031 98-12322 oder -11311

Fax: 07031 98-12343